GT7dashboard環境の再構築

以前、githubに公開されているGT7dashboardというプログラムをWindows環境で動かす手順を書きました。

関連ページのリンク

- GT7 Dashboardでテレメトリーデータを取得 ←この記事

- GT7DashboardのJSONデータをC#で解析してみた

- 自作ソフトでGT7Dashboardの色々なデータをトレースした

- GT7DashBoardのデータで車両解析する

Windows10に構築した環境が壊れた

メインで使用しているPCのWindows11環境とは別に、古いWindows10環境をGT7ロギング専用PCとして運用していました。1年以上問題無く動いていたのですが、急にデータを表示出来なくなりました。

結局復旧出来ずLinux環境で再構築することに

Windows環境は操作しやすいですが、最近はネットワーク関連の不具合やアップデートによる不具合が多い印象。また、Windows10のサポートも2025年10月に切れるので、Linux環境で再構築することにしました。

OSはUbuntu22を選択

当初はLinuxMintを試しましたが、PythonエラーとなるためUbuntu22.04で構築しました。

最新版の24ではなく22を選択した理由は22には日本語Limix版があったからです。

Ubuntu22.04セットアップの注意点

実際には古いPCにインストールしましたが、手順の記録はVMにて行いました。

インストール時のVRAM、画面サイズに注意

実機にインストールする場合は特に問題無かったのですが、VMにインストールする場合はVRAM、画面サイズを設定が必要でした。まずVRAMは初期設定では少なすぎて画面のちらつきが発生するので128MBにします。画面サイズは初期設定だと画面が切れたりしていました。

グラフィックボードドライバの設定

こちらは実機インストール後の設定です。NVIDIAのGT730を使用していましたが、初期設定では汎用ドライバが選択されており、画面サイズの変更が出来ませんでした。

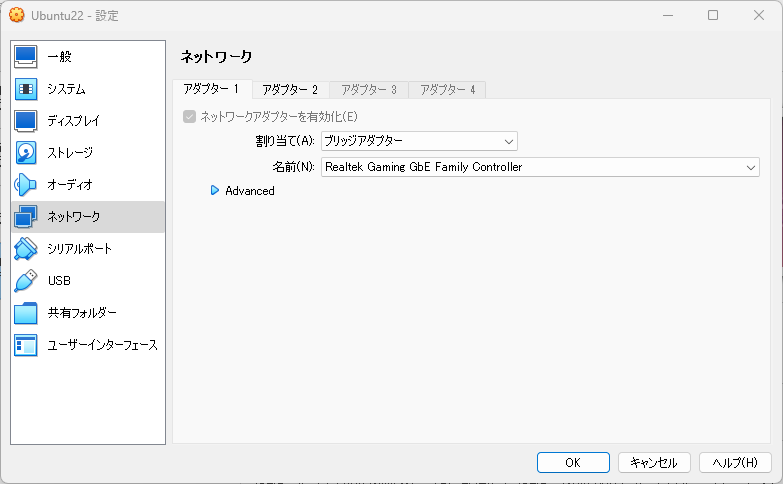

VMの場合はブリッジ接続設定にする

初期設定ではNAT設定になっているので、ブリッジ設定に変更しておきます。この設定じゃないとgt7dashboardを起動した際に動作しないです。

gt7dashboardのダウンロードと実行

Githubからgt7dashboardをダウンロードして実行するまで実施します。

gt7dashboardのソースをダウンロード

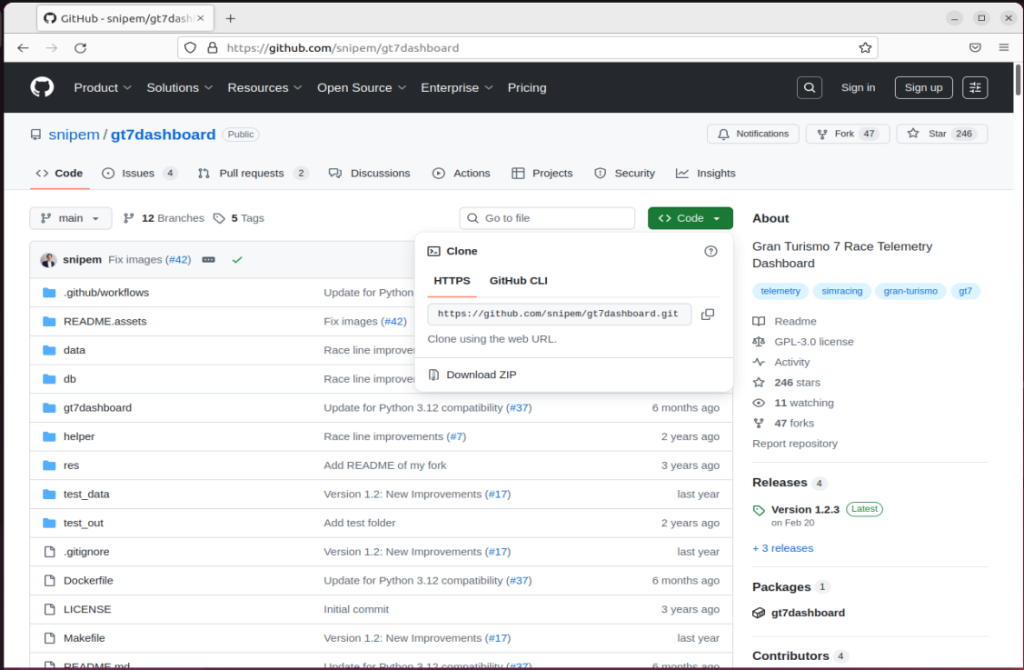

FireFoxで"gt7dashboard"を検索すると、Githubのページが出てくるのでアクセスします。

"<>Code"ボタンで”Download ZIP"を選択します。gitインストール済みの場合はcloneした方が更新等あった場合に楽です。

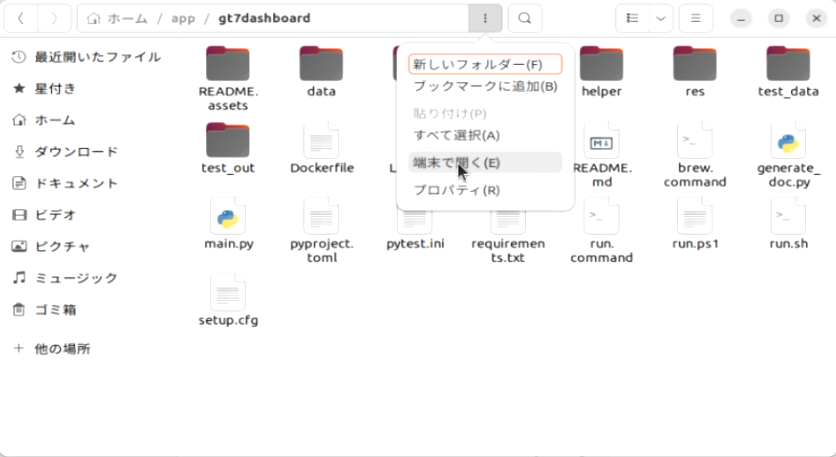

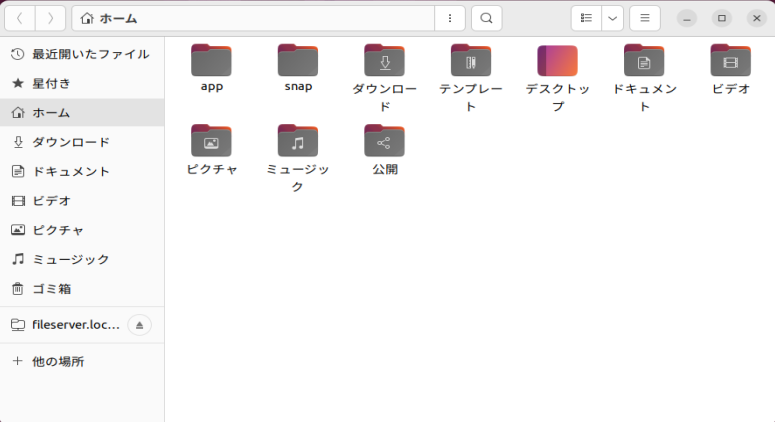

homeディレクトリの任意の場所に解凍し端末で開く

一例としてappフォルダを作成して、そこに解凍しました。

"..."右クリックで端末で開くを選択します。

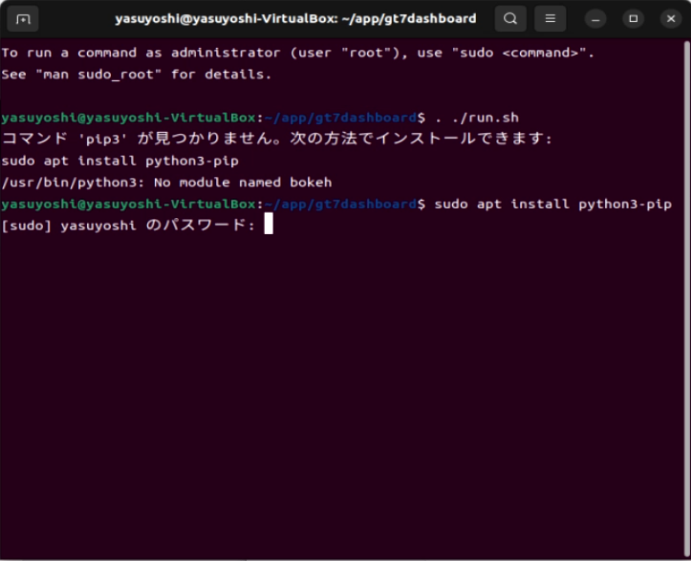

pip3のインストール

gt7dashboardにはLinux用スクリプトとして"run.sh"が用意されています。試しに". ./run.sh"を実行すると、「コマンド"pip3"が見つかりません」という結果になります。

指示に従い"pip3"をインストールします。

sudo apt install python3-pip

run.shの実行

Linux用スクリプトを実行します。

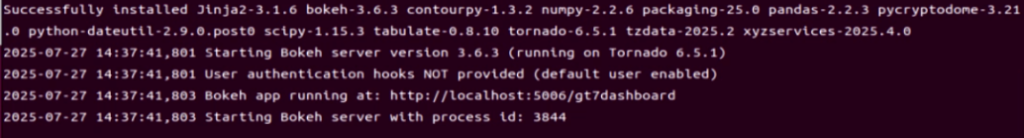

初回実行の場合は少し時間がかかりますが、実行に成功すると"Successfully installed ..."となります。Bokeh appアクセス先に従い、ブラウザでアクセスします。

. ./run.sh

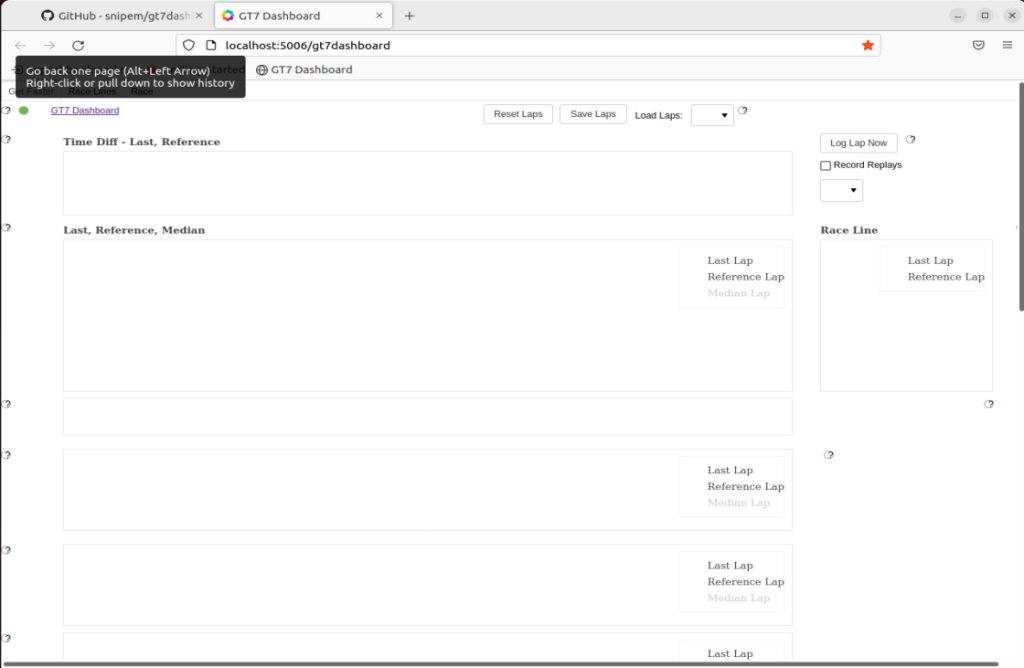

PS5との接続が完了すれば準備完了

ブラウザでアクセス後、GT7を起動し接続完了を確認します。左上の丸い表示が赤の場合は未接続、緑の場合は接続完了です。GT7を起動しても赤色のままの場合、ネットワーク設定の間違いが考えられます。

実行時のポイント

"run.sh"のスクリプトは相対パスを前提に記載されています。そのため、実行時に"gt7dashboard"ディレクトリに移動してから実行する必要があります。

自動起動の登録

自動起動の設定に関しては、下記リンク先を参考にしました。

Ubuntuで起動時に自動でShellScriptを実行する方法

まずはvimをインストール

ubuntuはvimが入っていないのでインストールしておきます。

sudo apt install vim-gtk3

startup.shを作成

起動時に実行するスクリプトとして、appでディレクトリ内にstartupフォルダを作成し、さらにstartup.shを作成します。GUIでディレクトリ作成をしながら端末を開き、下記コマンドを実行。

vim ./startup.sh

スクリプトの中身です。1行目の"#!/bin/bash"を記載しないと、サービス実行できません。

#!/bin/bash cd ~/app/gt7dashboard . ./run.sh

実行権限を与えておきます。

chmod +x /home/yasuyoshi/app/startup/startup.sh

サービスファイルの作成と登録

新しいサービスとして作成し、自動実行設定に追加します。

sudo vim /etc/systemd/system/auto_shell.service

ファイルの中身の記述です。再実行は無しとしました。

[Unit] Description=startup service After=network.target [Service] User=yasuyoshi ExecStart=/home/yasuyoshi/app/startup/startup.sh Restart=no Type=simple [Install] WantedBy=multi-user.target

サービスの起動確認と自動起動登録を行います。startで動作確認後、enableで自動起動登録します。

sudo systemctl start auto_shell.service ... sudo systemctl enable auto_shell.service

再起動後、ブラウザを開いてgt7dashboardにアクセスし、起動を確認出来れば完了です。

ブラウザの自動起動設定(その1)

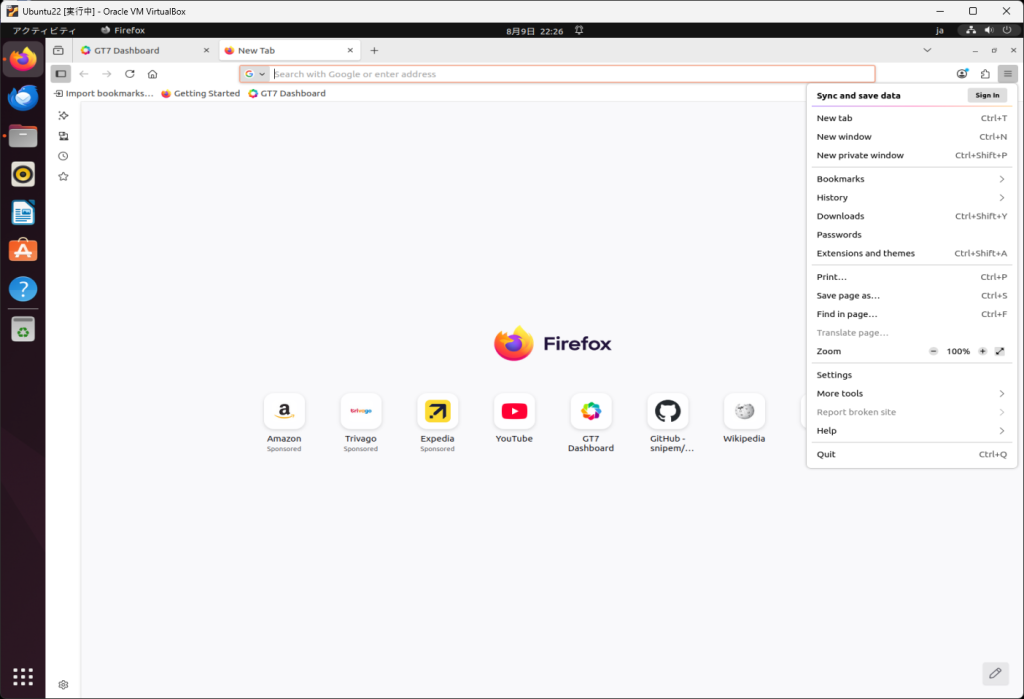

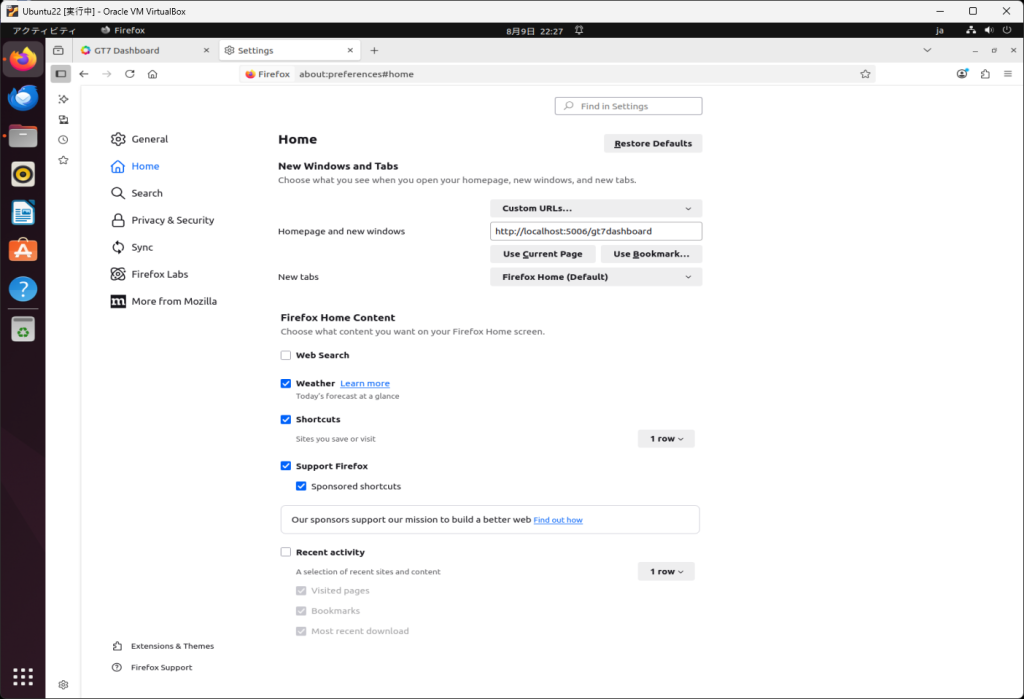

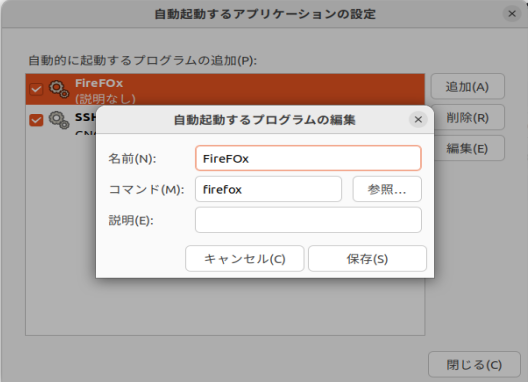

最も簡単な方法としてFireFoxのホームぺージをgt7dashboardにして、FireFoxを自動起動します。

ブラウザメニューの"Settings"を開きます。

ナビゲーションウィンドウから"Home"を開き"New Window and Tabs"にgt7dashboardのURLを入力しておきます。

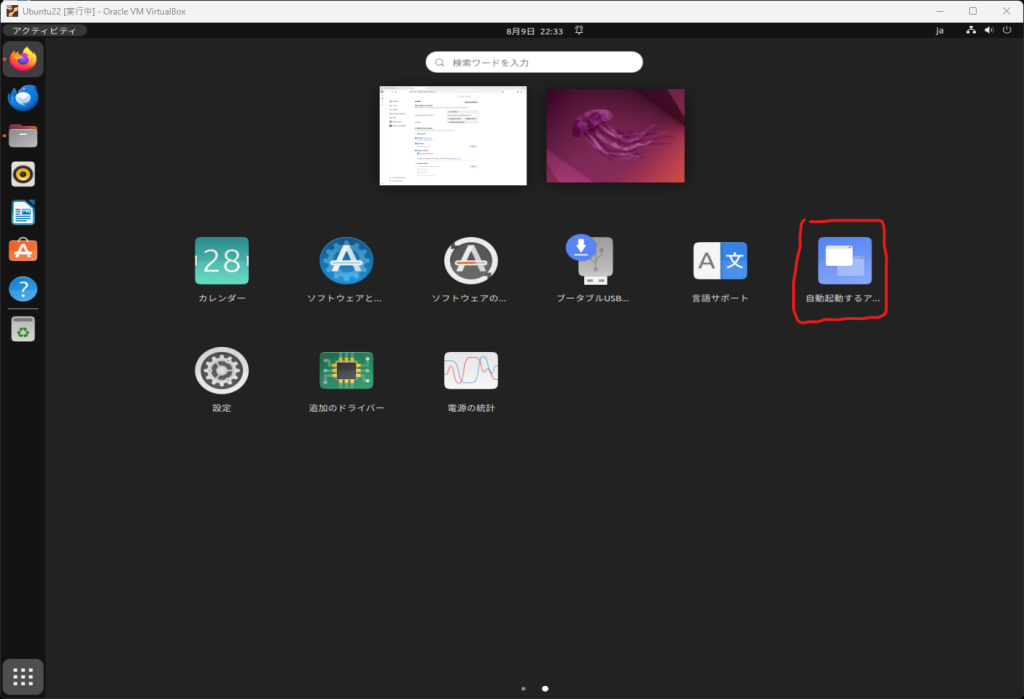

アクティビティの中に「自動機能」があるので、FireFoxを登録します。

これでブラウザの自動起動も確認しました。

ブラウザの自動起動設定(その2)

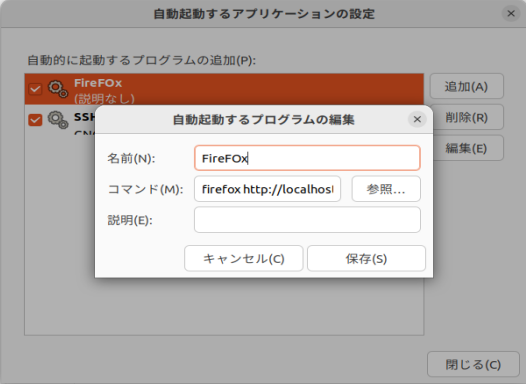

アクティビティの自動起動を使用するのは同じですが、「コマンド」の"firefox"の後に半角スペースを空けてURLを記入することで、記載したURLを表示できます。この場合は新しいウインドウを開いた場合のホームページとして別のURLを設定できます。

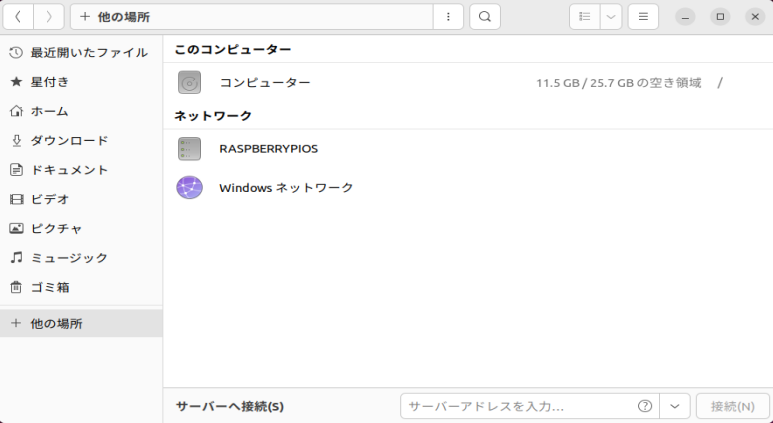

smbフォルダの設定

データの移動等を行うために、別ネットワークの共有フォルダを設定します。

共有フォルダの追加方法

ネットワーク設定に問題が無い前提ですが、sambaで構築された共有ファイルサーバーへのアクセスは比較的簡単に行えます。

「ファイル」を開き「+他の場所」で候補が出てきます。

アクセスしたいネットワークを選択し、認証のパスコードを入力することでアクセスできます。

一度登録しておけば、次回アクセスする際にはナビゲーションから選択出来るようになります。

これで以前と同等の環境を構築出来ました。